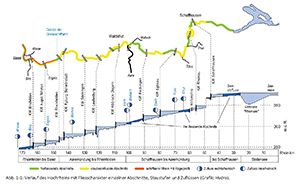

Die Staustufen im Hochrhein

Geologie

Um Land zu gewinnen, wurde der Oberrhein von 1685 an durch Ludwig XIV. verlegt, abgelenkt und die elsässische Rheinaue teilweise entwässert. In den Jahren bis 1850 wurden bis zu 1,5 km nach Osten verlegt, was zu Landverlusten in Baden führte. Um 1790 wurden grosse Teile der Rheinaue entwaldet, die Ackerland, Felder und Grünland zur Ernährung der Bevölkerung zuliessen. Ab 1817 wurde durch Johann Gottfried Tulla im Zuge der Rheinbegradigung von einem relativ träge in Haupt- und vielen Nebenarmen mäandrierenden Fluss zu einem schneller fliessenden Strom umgestaltet, der von Dämmen flankiert wird. Der Schifffahrtsweg und der Lauf des Oberrheins wurde dabei um 81 km verkürzt. Überbleibsel des ursprünglichen Flusses und der Auenlandschaft blieben Altrheinarme oder sogenannte Giessen erhalten.

Kanalisierung und Staustufen

Durch die Rheinbegradigung erhöhte sich die Abflussgeschwindigkeit des Rheinwassers. Die Folge war, dass sich der Rhein immer tiefer in sein Flussbett eingegraben hat. Diese so genannte Sohlenerosion hatte Auswirkungen auf die Schiffbarkeit des Flusses und auf den Grundwasserspiegel. Um die Fliessgeschwindigkeit zu verringern und um gleichzeitig die Wasserkraft für die Stromerzeugung zu nutzen, wurde der Bau mehrerer Staustufen beschlossen; auf einer Strecke von 180 km sollten 134 m Höhenunterschied überwunden werden. Speziell zwischen Basel und Breisach führt das alte Flussbett des Rheins kaum Wasser. Nur bei Hochwasser fliesst mehr Wasser als im Schifffahrtskanal. Die Wassermassen werden links des Stromes auf französischer Seite parallel zu ihm im Rheinseitenkanal (Grand Canal d’Alsace) geführt und dienen dort einem sicheren Schiffsverkehr und der Energiegewinnung durch Wasserkraftwerke rund um die Uhr. Von Breisach bis Strassburg wird die Schifffahrt in sogenannten Schlingen geführt. Der Ausbau des Oberrheins geht auf den Versailler Vertrag zurück, mit dem 1919 Frankreich das Recht erhielt, in der gemeinsamen Grenzstrecke zwischen Basel und Neuburgweier/Lauterbourg Wasser zum Zweck der Wasserkraftnutzung zu entnehmen. In drei Ausbaustufen wurden ab 1928 zunächst vier Kraftwerke im Grand Canal d’Alsace gebaut. Ab 1956 wurden vier weitere Wasserkraftwerke als so genannte »Schlingenlösung« in den Flussverlauf integriert. Schliesslich sind aufgrund des deutsch-französischen Staatsvertrages von 1969 direkt im Flusslauf die Staustufen Gambsheim und Iffezheim errichtet worden. Wesentliche Teile hiervon sind neben der Schleuse das Kraftwerk mit dem Fischpass und das Wehr.

Durch die Rheinbegradigung erhöhte sich die Abflussgeschwindigkeit des Rheinwassers. Die Folge war, dass sich der Rhein immer tiefer in sein Flussbett eingegraben hat. Diese so genannte Sohlenerosion hatte Auswirkungen auf die Schiffbarkeit des Flusses und auf den Grundwasserspiegel. Um die Fliessgeschwindigkeit zu verringern und um gleichzeitig die Wasserkraft für die Stromerzeugung zu nutzen, wurde der Bau mehrerer Staustufen beschlossen; auf einer Strecke von 180 km sollten 134 m Höhenunterschied überwunden werden. Speziell zwischen Basel und Breisach führt das alte Flussbett des Rheins kaum Wasser. Nur bei Hochwasser fliesst mehr Wasser als im Schifffahrtskanal. Die Wassermassen werden links des Stromes auf französischer Seite parallel zu ihm im Rheinseitenkanal (Grand Canal d’Alsace) geführt und dienen dort einem sicheren Schiffsverkehr und der Energiegewinnung durch Wasserkraftwerke rund um die Uhr. Von Breisach bis Strassburg wird die Schifffahrt in sogenannten Schlingen geführt. Der Ausbau des Oberrheins geht auf den Versailler Vertrag zurück, mit dem 1919 Frankreich das Recht erhielt, in der gemeinsamen Grenzstrecke zwischen Basel und Neuburgweier/Lauterbourg Wasser zum Zweck der Wasserkraftnutzung zu entnehmen. In drei Ausbaustufen wurden ab 1928 zunächst vier Kraftwerke im Grand Canal d’Alsace gebaut. Ab 1956 wurden vier weitere Wasserkraftwerke als so genannte »Schlingenlösung« in den Flussverlauf integriert. Schliesslich sind aufgrund des deutsch-französischen Staatsvertrages von 1969 direkt im Flusslauf die Staustufen Gambsheim und Iffezheim errichtet worden. Wesentliche Teile hiervon sind neben der Schleuse das Kraftwerk mit dem Fischpass und das Wehr.

Die Oberrheinkorrektion (1817–1876) und die Kanalisierung (1928–1977) senkten den Grundwasserspiegel bis zu 16 m ab und wirkten sich dadurch nachteilig auf Flora und Fauna aus. Darüber hinaus fehlt es dem Rhein wegen der Staustufen an Geschiebe. Da die Erosionkraft unterhalb der Staustufe Iffezheim weiterhin vorhanden ist, werden seit 1978 im Mittel 173.000 m³ pro Jahr ein Kies-Sand-Gemisch mit einem mittleren Korndurchmesser von rund 20 mm, wie es dem örtlichen Geschiebetransportvermögen entspricht, verklappt. Hierzu werden zwei motorisierte Klappschuten eingesetzt. Damit wird einer grösseren Sohlenerosion begegnet.

Link zum Beitrag "Der Rhein zwischen Basel und Breisach: Entwicklung, Zerstörung und Chancen"

Die Nutzung des Rheins – eine wechselvolle Geschichte

Der Oberrhein zwischen Basel und Karlsruhe ist heute eine pulsierende Lebensader im Herzen Europas. Zehn Wasserkraftwerke erzeugen jährlich rund 8,6 Mrd. Kilowattstunden regenerativen Strom, und pro Jahr passieren etwa 40.000 Schiffe die Schleusen.